李锦,四十年改革的舆论先锋

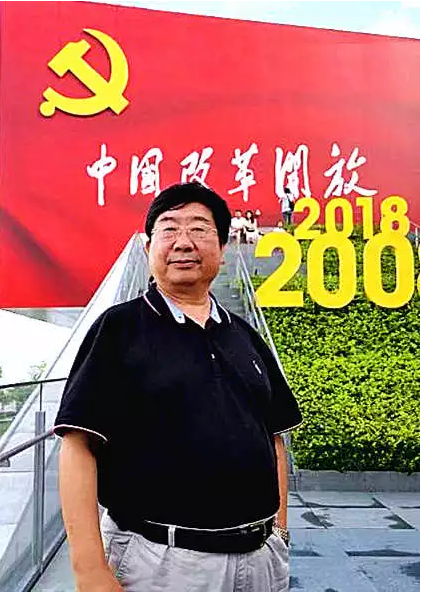

12月15日晚,CCTV-10献礼改革开放四十周年大型纪录片《四十年四十个第一》聚焦第一批万元户,详细介绍新华社记者李锦当年发现与报道山东省临清县万元户的情况。连日来,李锦的多幅作品出现在天安门广场左侧国家博物馆的改革开放四十周年展览上。 从黄海之滨射阳县走出去的李锦在40年前便是改革舆论先锋,因为邓小平“你有发言权”一句话,使他矢志终生为改革发言。现在在京城则以“国企改革舆论旗手”闻名,这位射阳的儿子何以历经40年沧桑而一直保持强大的声音而不知疲倦? 让我们将目光投向李锦的40年舆论之路,探寻其成功的奥秘——

简介:

李锦,射阳县兴桥镇人。1970年12月参军,1976年10月到新华社任记者。1984年被评为全国首届优秀新闻工作者,1984年在中央党校进修学习。历任第11届团中央委员、新华社西藏分社副社长、山东分社副社长、《中国企业报》总编辑、中国企业改革与发展研究会副会长、国务院国资委新闻中心首席专家。李锦是改革开放初期中国具有标志性记者,长期深入基层调查研究,所写“思路型”调查为45位政治局委员批示。1982年,时任党中央总书记胡耀邦批示要求在全国新闻宣传战线开展学习李锦调查研究事迹活动;邓小平听取汇报并称其对改革“有发言权”。1994年,胡锦涛听取其汇报九间棚调研情况时赞扬他“会搞调查,会总结经验”。

2010年后,重点做国企理论政策研究工作,解读70多份国资国企文件,每年接受媒体500多次采访。被舆论界称为“中国国企舆论旗手”“中国企业政策新闻第一解读人”。兼任7所大学8个专业的教授。出版专著《国企改革的方向与焦点——李锦答记者问》等27部。

农村改革标志性记者,被邓小平认为“有发言权”

1970年12月,李锦离开兴桥中学,投笔从戎。在部队养猪场写34篇评论,四个月后便重新拿起笔来。1976年,与刘云山、田聪明、徐光春、蔡名照等基层通讯员同一批调进新华社记者时,李锦是24岁。早期是摄影记者,文字图片两栖,中期是理论新闻兼顾,晚期以互联网为工具形成国企的社会舆论中心。

改革首先从农村开始,随后推广到全国。李锦是农村改革之初便在黄淮海平原调查。他到山东聊城农民种棉花多的地方,蹬着自行车,在自行车的龙头上挂着算盘,到村里帮老百姓算账,算出来是“10239元”。新华社发了传真照片,全世界都知道了“万元户”。

李锦接受中国新闻社电视采访。现在,他每年接受媒体500多次采访。

对家庭联产承包责任制期间,多次提供全国第一次报道,调查和报道30多个不同类型“承包到户”的典型,这些典型多是当时媒体报道最早最多的。从1978年10月报纸开始恢复个人署名后,到1984年10月全国首次优秀新闻工作者表彰时,人民日报采用李锦的照片与文章99篇,是全国记者第一位(包括人民日报记者在内),改革开放后新华社开始评好稿,他被评上《棉花姑娘的喜悦》(1979)、《银铺鲁西北 棉农笑颜开》(1980)、《棉花县长散传单》(1981)、《新春佳节夸支部》(1982通讯)、《八旬棉农中状元》(1982)五个一等好稿,居新华社记者第一位,被称为“发稿状元”,也是农村改革标志性记者。

李锦曾被人批是资本主义吹鼓手,报道也被调查过,承受很大压力。后来以家庭联产经营为标志的农村改革的思路为党中央所确认。从1980年始,鲁西北农村六个县来信表扬,称赞李锦是“庄户人家的好记者”。胡耀邦总书记批示表扬李锦并要求中宣部与新华社开展学习李锦活动。新华社、中直机关党委、团中央与山东省委都组织学习李锦活动。1982年,他出席共青团第十一次全国代表大会。12月31日下午3时,邓小平和中央其他领导接见了共青团代表。团中央从中央委员中特地挑选了十多人专门向首长汇报情况,李锦是其中唯一的一位记者。

当团中央领导向邓小平介绍李锦是记者的代表时。邓小平说:“你是记者的代表,农村怎么样?”李锦从农民吃肉、住房汇报起,用鲁西北农民“粮满仓,油满缸,穿新衣,盖新房,腰包票子鼓囊囊,光棍汉子娶新娘,农村一片喜洋洋”的说法向邓小平汇报。邓小平一直专注地听着,最后脸露笑容说:“你有发言权!”

后来这一段被记录在大型文献电视片《邓小平》第八集“新的革命”里,这一段介绍有两分钟。在邓小平去世前后中央电视台多次播放,新闻频道连续播放六次,几乎是家喻户晓了。

1996年6月至2000年5月。李锦担任新华社西藏分社副社长期间,在复杂情况下,独立思考,善于开拓,忠实履行中央赋予新华社的“耳目喉舌”、“重要通道”和智囊职责,组织指挥西藏揭批美国议员沃尔夫、西藏民主改革四十周年、藏北雪灾与援藏等重大报道,提出治藏方略,引起中央重视,体现较高的策划与指挥水平。特别是针对达赖“控制一个寺庙就是控制共产党的一个地方”的策略,通过贡嘎县甲日乡这个典型提出农牧区基层党建的思路,被中央主要领导批示,认为“经验很好”,得到中组部与西藏自治区党委的高度评价。

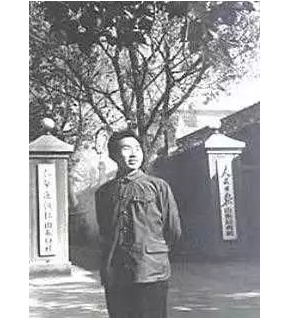

李锦刚刚转业时在新华社山东分社大门前。

李锦曾20多次随从中央政治局委员到基层考察调研,圆满完成任务。从1988年后,李锦投入理论研究,不断以理论创新在国内引起关注。提出过“新闻过程论”(1988)、“资本经营论”(1995)、“新阶层入党论”(1994、2001)、“马克思主义三阶段论”(2002)、“社会稳定善治论”(2009)与消费主导型社会论(2008、2010)。

五次重大转折关头,为中央提出对策建议

40年间,每当历史拐点出现的时候,李锦出现了。

他的办法是进行蹲点式的调查研究,几乎在党的中央全会或全国代表大会前夕半年,李锦便潜水到最底层,通过撰写调查与政策建议报告,影响国家决策,先后有45位政治局委员对他的文章批示。

80年代初。李锦曾经骑自行车在鲁西北平原采访,他在老百姓炕头写的白集村农民走进流通领域调查,提出冲破市场经济体制,是全国最早的市场经济反映。胡耀邦总书记在调查报告上批示“极生动,极有说服力”,还认为“许多问题值得我们思考”。李锦的贡献,是通过案例来揭示农村商品经济的发展方向。这个市场经济调查,为十二届三中全会提出商品经济提供实践基础,比中央确立市场经济早了整整10年。

90年代初。1989年,在社会主义制度面临北京政治风波与苏东事变冲击时,民众对党的拥护跌至低点,李锦蹲点沂蒙山,总结九间棚与沂蒙精神,提出从党的先进性入手,找到这里党和群众关系严重动摇、而又重新建立信任的“大洼风波”,写出“九个共产党员九根擎天柱”的调查,提出“从加强党的自身建设入手,保持党的先进性”的思路。时任中共中央政治局常委、中共中央组织部部长宋平看到调查,写信给山东省委书记姜春云说“很受感动”,人民日报在头版刊发,在短时间内全国100万干部上山参观。九间棚成为了中央第三代领导集体形成之后在全国影响最大的典型。先有九间棚精神、后有沂蒙精神,李锦是九间棚精神、沂蒙精神提出的重要奠基者与舆论推动者。1994年9月9日,胡锦涛同志在从威海到济南的飞机上听李锦当面汇报时说:“九间棚这个典型在关键时候起了重要作用。” 称赞李锦“会抓典型,会总结经验”。

新世纪初。1994年至2002年,李锦致力研究民营经济。在党的十五大确立基本经济制度前三年,提出私营经济的“兴福现象”,2002年提出“新阶层入党论”。2001年江泽民总书记七一讲话发表后,他立即重返兴福镇写出五篇调查报告:《兴福镇24名致富能手当支书》、《“富支书”群体带来新变化》、《农民为什么拥护致富党员当支书》、《富党员参政对政党建设的启示》。胡锦涛、曾庆红、吴官正、姜春云等中央领导同志看到李锦写的调查后相继做出批示。2002年7月,写成的调查为四位政治局委员批示,胡锦涛作出批示要求派出调查组核实。最终,胡锦涛作出批示:“看来,这个问题可以做结论了。”新阶层入党的观点写入党的十六大报告。李锦的调查对十六大报告的结论提供重要依据。李锦又把新闻成果上升到理论高度,写出论著。新华社总编室发出通报,号召全社记者学习李锦与时俱进、深入调查研究、勇于创新精神。

金融危机中。2008年10月以后的四个月内,3.87亿的贷款倾泻而出,李锦写出与北京多数专家意见完全相反的9400字长信,《关于当前信贷风险的形势分析与建议》,提出正在出现的信贷大跃进极易引起泡沫经济,为中国经济发展带来“货币的灾难”。总理收到来信,安排人专门给李锦打电话表示感谢,温家宝、李克强、王岐山批示,中央四部门开会研究李锦提出的问题。收到李锦来信的第11天,温总理主持召开的国务院常务会议,强调优化信贷投向,使资金真正落实到支持实体经济运行上。李锦这封万言上疏,在金融危机发生的危急时刻,及时“报警”,有力挽狂澜、扭转局势之功。

当前时期。在党的十八大来《关于深化国有企业改革的指导意见》前后,李锦解读顶层设计和全部国资改革50多个文件,几乎天天发声。当“联通混改冲击波”到来时,有人呼吁“在党的十九大前停止混合所有制改革”,李锦接受40多家媒体采访,发挥的“龙头”、“中坚”与“压阵”作用,提出联通混改的三大突破点,是人民日报内参调查中唯一力挺联通的学者,中央主要领导批示,肯定李锦的坚持国企改革观点,支持联通混改。“混合所有制经济”被写入党的十九大报告国企改革部分。在党的十九大前关于“混合所有制改革”的争论中,李锦是支持混改舆论影响最大的学者。

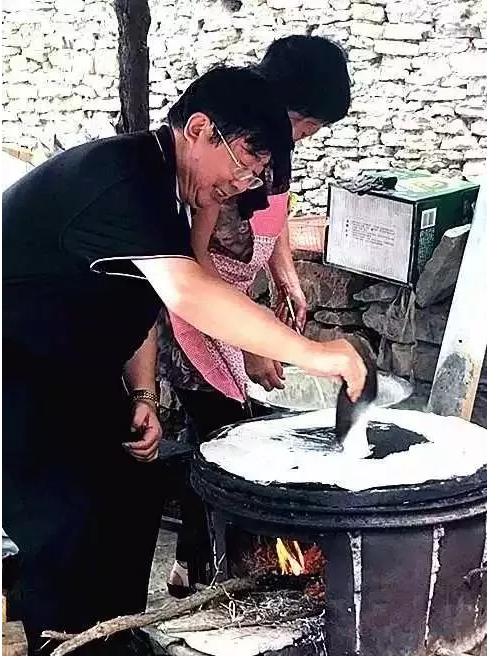

2015年5月,李锦在九间棚村安家。这是他向房东学习摊煎饼。

这40年,中国共产党经历了“什么是社会主义、怎样建设社会主义”、“什么是执政党、怎样建设执政党”、“应该实行什么样的发展、怎样发展”与“什么是现代化、怎样实行现代化”,五届领导解决五大问题,李锦从头到尾都在一线,在关键节点发出观点鲜明的声音,且发挥重要作用。

“新闻界的常青树”是怎样保持的

新闻生命活跃期长,从农村改革初期形成较大社会影响后,每过两三年便有“轰动性”的成果问世,多在全国范围内形成影响。一个人,在舆论界保持宏大的声音,甚至叱咤风云三五年,也是有的,而连续四十年大声发言,且长期保持较大影响,实在是一个奇迹。把李锦的人生故事串起来,便能看出改革开放40年经济改革全过程。

山东卫视记者到北京采访李锦,了解李锦当年发现与报道山东省临清县万元户的情况。

居高声自远,非是藉秋风。在退休后,他以互联网的方法形成突破,以互联网的思维形成旺盛的业务活力,形成一个人的“观点通讯社”。互联网是改革开放给他的恩赐,使他新闻生命进入二度青春。从2008年起,李锦设博客、微博、微信,每天发表观点,引领舆论。李锦说自己就像老鹰脱毛获得新生。以鹰的坚强开始互联网上的舆论生命。因为互联网是平等参与的,按照体制口径写的文章,老百姓是决然不肯点击的,需要说出独立主见而且是真知灼见。由此李锦经历了类似老鹰脱毛再生的痛苦经历,为适应互联网文风大变。李锦是一个人干,没有助手,打字靠自己“一指禅”,很慢,然而他坚持下来了。从2011年当中国企业报总编辑开始,他开始吸收标题党的长处,适应互联网写法,后来越写越多。李锦的命运被互联网改变,但无论媒体变局多么剧烈、传播介质如何进化,人们总是需要优质稀缺的信息、深刻独到的观点和破解难题的思路。李锦把过去学到的本事用现在的互联网来发挥,在新闻实践与改革理论的结合处进行集成创新。

2016年李锦写了360篇国企改革评论,每天一篇,哪怕是过年也不停下手中的笔,通过微信公众号,少则千把字,最多的有一万七千字,平均每天三千字。习近平关于国企党建讲话发表,他一夜写到天亮,8000字的解读文章出来了,为舆论关注并转载。2015年,权威人士讲话当天在人民日报出来,李锦一夜间写出“从24个角度看权威人士讲话”,14000字,200多万人点击,李锦自己的微信群便有20万人点击。他的读者群中核心对象有3000多人,1000多名财经媒体的记者与编辑,1000多名国企负责人,还有1000多名政策理论研究者。这些文章中,多是在深夜12点后发出的。他的微信群,就像一座思想发射塔,每天深夜发射出观点,引领国企改革的舆论方向。

李锦已经退休6年多了,生活简朴,平常每天在电脑前16个小时,睡觉7个小时,三顿饭加在一起只用一个小时。总是孤独地坚守在电脑前,总是像哨兵站在大海的礁石顶上时刻张望。从1978年一直干到现在。在党的十九大后,不到一年时间,他出版《国企改革策》《中国力量》《中国农村的40个春节》《见证中国改革40年》等四本著作,清一色是改革的书。他说,自己只是想干活,站着比坐着更有想法,跑着比站着更有力量,干活比活着更有意思。

李锦现在围绕国企改革研究每年做四件事,一是写180篇国企改革评论在自媒体上发表;二是接受500到800次媒体采访,发表对国企改革政策与新闻的看法;三是写两本关于改革的书;四是讲50堂课。李锦说自己是为改革而生的人了,已经心无旁骛。

在改革开放40周年大型展览上,李锦的作品在人民日报、新华社展台上展现。

在改革开放40年到来时,李锦想起1981年发表过一篇文章,表达对改革的态度。他当时写道:"三中全会精神在农村的巨大胜利是多么广阔的报道天地啊!再过五十年后,当我们翻开这页历史时是无言的愧对,还是自豪的回忆?宣传责任制带来的大变化就是宣传、捍卫十一届三中全会的一场战斗。作为历史大变革中的新闻记者就应该站在它的前头,敏锐地抓住那些本质的变化,哪怕是萌芽状态,哪怕是万中之一,也要竭尽全力去大喊大叫,以事实去论证真理,激发亿万人的社会主义积极性。”(参见新华出版社1982.4《新闻论丛》第三辑)正是这种精神状态下,李锦为改革和国家现代化持续研究并呼吁整整40年,而且一直在时代主流的焦点上,在风口浪尖上,从不退步,从不躲避。1981年时愿望是“过五十年后”,现在已经整整40年了,李锦确实没有偷懒过。倘能够再写10年,仍将站在历史的前头发言,这是李锦现在的最大愿望。(颜良成)

【免责声明】本文内容和信息来源于互联网,仅供相互学习交流之用。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理员。我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。感谢您的关注!

◎最近关注

- ·【中国企业文化研究会学术部】关于举办 “第八届中国企业文化百人学术论坛”的通知2014-06-25

◎关注与推荐

◎培训与动态

2014年6月22—29日,由中国企业文化研究会主办,中国企业文化研究会学术部承办的全国第二十六期企业文化师国家职业资格认证培训班,在北京辰茂鸿翔酒店圆满结束。来自全国各地企事业单位的50多名企业文化管理人员参加了培训。

◎“第十届中国企业文化

2017年4月26日至28日,由中国企业文化研究会主办、中国企业文化研究会学术部承办、中交第一航务工程局有限公司协办的“第十届中国企业文化百人学术论坛”在天津市举办。来自全国各地的260多位企业代表和专家学者参加了本次论坛。

本次论坛聚焦 “‘一带一路’建设中的企业跨文化管理和文化融合” 主题,深入研究企业在走出去过程中面临的文化差异与文化冲突,研讨中国企业跨文化管理的思路、方法、经验与案例,为我国企业更好地参与“一带一路”建设提供文化建设解决方案。

论坛指出,加快“一带一路”建设是一项造福世界各国人民的伟大事业,广大企业在“一带一路”建设中既担负着重要的历史使命,也面临着重要的全球合作机遇。要大力推动我国企业走出去,大力弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神,深刻认识世界不同文明的共性和差异,自觉加强跨文化管理研究与实践,在尊重差异、包容多样的基础上加强文化交流、融合与互鉴,实现与沿线国家与地区的互利共赢。

论坛认为,“一带一路”建设中,中国海外企业不仅是中国经济组织的代表,也是中国文化“走出去”的重要载体,要通过打造企业品牌不断提升中国企业形象和国家软实力。中国企业在近40年的改革开放中创造了许多新奇迹新经验,培育了中国特色的企业和企业文化,中国经验不仅是中国的,也是世界的,要大力传播中国企业文化,与沿线各国各地区分享中国企业理念、文化建设经验。要深刻总结企业在“‘一带一路’建设中跨文化管理和文化融合工作”的路径和方法,探索和建立跨文化管理、文化融合的途径,努力引领我国企业走出去以先进文化适应全球化发展格局,开拓新道路、打造新模式、再创新辉煌,为“一带一路”建设做出新贡献。

中国企业文化研究会常务副理事长、秘书长孟凡驰教授,中交一航局副总经理何俊峰在开幕式致辞。国务院发展研究中心对外经济研究部部长赵晋平应邀出席会议并讲话。中国社会科学院学部委员、中国区域经济学会会长金碚教授,上海外国语大学国际工商管理学院院长范徵教授,中国企业文化研究会学术部首席专家杜胜熙,中国企业改革与发展研究会副会长、《中国企业报》总编辑李锦等专家分别就“一带一路”建设中我国企业面临的机遇和挑战、跨文化管理与文化融合的方法与路径、驻外企业形象管理与文化传播等议题发表观点。

中交第一航务工程局有限公司党委副书记刘俊华,交通银行股份有限公司党委宣传部部长、企业文化部总经理帅师在开幕式上分享企业实践案例。中国企业文化研究会学术委员会副主任赵春福教授、中国科学院大学管理学院博导徐艳梅教授分别就跨文化管理典型经验报告做深度点评并做学术观点阐述。开幕式由中国企业文化研究会副秘书长、学术部主任王建主持。

本届论坛还邀请了中国中车集团、中国工商银行、北京海纳川汽车部件股份有限公司、中国航空工业南京机电、中国建筑第六工程局有限公司、中车长春轨道客车、中石油渤海钻探、鞍钢集团等多家企业代表分别就“一带一路”建设中集团跨文化管理与文化融合的顶层设计、一带一路建设中驻外企业多元文化团队建设、一带一路建设中驻外企业人本文化建设等专项问题分别进行广泛深入的研讨和交流,为走出去的企业以及即将走出去的企业提供了切实可行的经验和借鉴。