人才不是核心竞争力,管理才是

华为从6名员工创业的小企业,到突破7000亿元营收、19万员工的世界信息与通讯领域前三。华为靠的是什么?

1997年,在《华为基本法》的起草过程中,一位教授曾经问任正非:“人才是不是华为的核心竞争力?”任正非答道:“人才不是华为的核心竞争力,对人才进行有效管理的能力,才是企业的核心竞争力。”

这是华为最核心的人才理念,也让华为团队一直保持着极高的价值创造能力。华为究竟是如何做到的,其中又有哪些地方最值得其他企业学习?

华为前人力资源副总裁、华为人才体系构建者之一吴建国老师在新书中详细分析了华为的团队管理模式,值得每个企业借鉴。

本书摘自《华为团队工作法:华为19万员工力出一孔的人才管理法则》,经中信出版社授权发布。

作者:吴建国 华为前人力资源副总裁、企业变革与人力资源管理专家

编辑:梁明月 鲁一

来源:正和岛(ID:zhenghedao)

“任正非凭什么能让华为这么成功?”这个问题我思考了十几年。这几年我渐渐明白,真正把人才管理做到极致的难得一见。

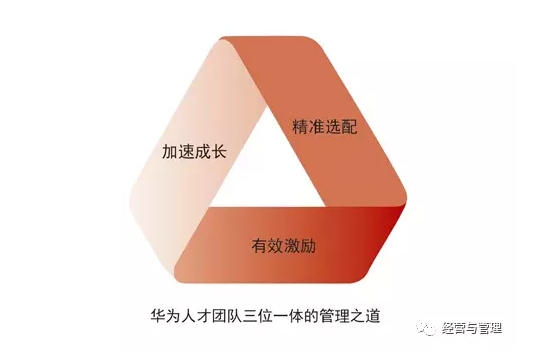

我认为华为人才体系的核心是“三位一体”的管理模式,也就是精准选配、加速成长、有效激励。我希望能够阐述华为人才团队的管理之道,也能够在“术”的层面给出一些操作性建议。

精准选配:精准选择,合理配置

1、人才招聘:最合适的,就是最好的

“企”之一字,有“人”为企,无“人”为止;先要有人,才有业绩。人是企业的根基。而“人”之一字,捺在撇上为“入”,撇捺分开为“八”,交叉则为“×”;只有合适,方为有用之才。企业发展,在于选人;而选人之道,在于精准。

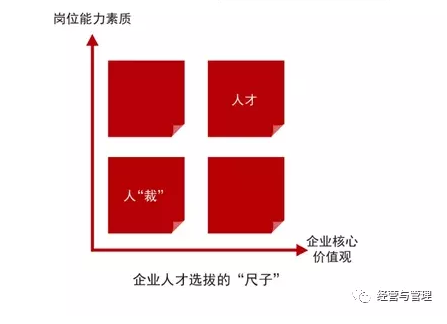

企业招聘最重要的是要建立岗位人才标准,这其实就是一把尺子。这把尺子通常有两个维度,第一个维度是该岗位的能力素质要求,第二个维度是个人的价值观是否与企业的核心价值观一致。

如果在这两个维度上人与企业的要求都能完美契合,那么这个人就是企业所需要的人才。

从长期来看,价值观的重要性要远远超过能力素质。随着工作的逐渐深入,价值观的差异会让员工与企业之间的嫌隙逐渐放大。对于企业而言,这无异于一颗不定时炸弹,一旦爆发就会产生重大的不利影响,而且能力越突出,对企业的负面影响越大。

1997 年,任正非曾经说过一句话:“当你用一个人的时候,先别管这个人强还是不强,你要告诉我你究竟让他做什么,也就是说他的能力是否与你想让他做的事情匹配。”

归纳而言,从企业的长远发展来说,选人首要考虑的应该是价值观因素,其次是能力素质与岗位要求的匹配程度。正如俗语所言:把合适的人放在合适的岗位。

2、人才搭配:用人所长,补其所短

《华为基本法》中有一句经典:金无足赤,人无完人,优点突出的人缺点同样突出。企业家也经常会说:没有完美的个人,只有完美的团队。团队组建不单指公司的核心领导团队,还包括一个部门的领导团队、一个项目的领导团队等。

但无论什么团队,在团队组建的时候,都需要坚持八字方针:价值趋同,优势互补。

华为把人才搭配的原则称为“狼狈计划”。就像军队一样,团队不仅要有司令来指挥冲锋陷阵,还要有政委来营造氛围。团队的强大战斗力,来自核心成员价值观一致且优势互补所形成的合力。

很多成功的企业都有人才搭配的经典范例。任正非的战略思维和领导力超强,就像华为的远光灯;孙亚芳的职业化素养高,在组织管理上细致入微,像华为的近光灯。二者相辅相成,共同推动了华为近二十年的高速发展。

3、人才生态链:一杯咖啡,吸收宇宙能量

任正非有一句非常经典的话:“一杯咖啡,吸收全宇宙的能量。”

这句话意思是说,你需要经常出去跟别人喝咖啡、喝茶或者吃饭。前提是要有针对性地找那些对自己或企业发展有价值的人,即定向的人脉网络。

很多企业都非常重视自身人才队伍的建设,也就是内部人才的选拔、培养、使用和激励,但是往往忽略了企业业务生态发展的关键要素——人才生态。人才生态是一个三环结构,分别代表了企业内部员工、周边合作伙以及外部人脉网络。

对第二层次人才的充分利用,华为就是一个成功范例。

度过创业期之后,华为先后与几十家咨询顾问公司展开合作,仅IBM 一家,华为的投入就是几十亿元人民币。这些咨询顾问公司凭借专业优势,让华为快速实现了从“土狼”到“世界级”的转变。除了这些机构,华为还聘请了许多不同领域的个人专家顾问,包括市场营销、产品开发、供应链管理、人力资源管理、财务管理等领域。

在人才生态链中,第三层的人才成本最低廉,但是用好了价值却非同小可。

加速成长:效率为先,效果为王

没有人才的成长,就没有企业的成长。然而,中国企业人才成长的速度,却远远不能满足企业发展的要求,所以人才的成长必须要加速,加速,再加速。

华为在加快人才成长方面有四大方法。

1、企业领导人是“培训校长”

企业领导人必须是人才培养工作的第一领导。

比如,华为大学的最高领导一直都是任正非,其他人只是担任执行副校长。针对企业家的培训,湖畔大学校长也是非马云莫属。

这里,钱不是人才培养的首要问题,企业家的影响力才是。中国一大批企业大学失败的案例告诉我们:最高领导者不挂帅,人才培养工作夭折的概率极大。

2、中高级人才都是“教练员”

中国的大多数企业,管理者的主要任务就是带领团队实现工作目标,中高级专业人才的主要任务也是发挥专业能力实现工作目标。华为则不同,华为的中高级人才除了要完成工作目标,还要完成人才发展的目标。

华为要求所有的中高层管理者,都要经过TTT和教练技术的培训,并通过培训考核。这样,员工除了参加各种脱产培训之外,还会在工作中得到自己的上级主管和专家一对一的指导和帮助,成长速度明显加快。

此外,华为内部超过半数的会议属于学习会。会上,主管或专家会和大家一起分享成功的经验和失败的教训。每个月的案例研讨和经验交流会,会议中的每个人都在助力别人的成长,这才是真正的学习型组织。

3、聚焦重点:集中火力,快速突破

企业发展速度快的时候,一定要记住:挑出其中最需要提升的一两项重点,集中火力,快速突破,之后再找出其他改善点并继续发力。

在华为,除了基础性知识的培训之外,无论是干部培养还是专业人才的培养,都是先聚焦在一两个重点改善项目上。

如果这一两个重点项目在1—3个月内得到了显著提升,再聚焦提升其他改善项目。如果聚焦的改善项目没有达标,一般会延长该项目的培养时间。通过6 个月的培养周期,大部分人的重点改善项目都会有明显的提升,也会超过传统企业培训一年的效果。

这就是典型的人才倍速成长法,华为叫作“人才成长加速器”。

4、训战结合:培训的最终目的是应用

现在很多企业都喜欢搞培训,好的培训不是形式化,而是要培养真正的战士。

华为大学的培训原则就是训战结合,即围绕实际工作的场景,进行问题解决式的培训。例如,新市场拓展的成功要素是什么?哪些是导致失败的主要原因?为了解决这些关键问题,需要我们具备哪些关键能力?我们如何才能有效提升这些关键能力?

学员在培训的时候,是把华为战场上遇到的实际问题搬到课堂上来,采取体验式教学。

学习的过程中,导师会让学员进入实战模拟操作,针对可能要参与的真实项目提出自己的见解和解决问题的思路。导师会对学员的问题进行点评和总结。培训的目的只有一个,就是让学员学习之后,能够在战场上取得预期的战果。

有效激励:点燃人才内在驱动力

很多企业认为,必须有足够的钱才能产生足够的激励效果,但从实际来讲,有钱没钱和激励机制是否有效没有任何关系。很多创业公司没有多少钱,照样可以吸引并激励优秀员工;而很多财大气粗的企业,不恰当的物质激励却带来负面效果。

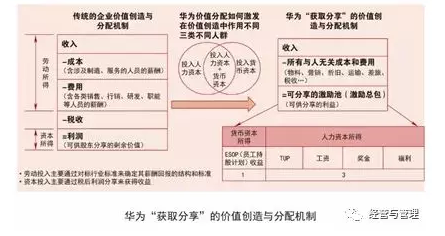

从本质上看,华为激励机制成功的背后有两个非常重要的底层要素,也就是获取分享制和期望值管理。

1、获取分享制:激活员工最大动力

网上经常有人传播任正非的一句话“只要钱给够,不是人才也能变成人才”,也有很多文章写华为高薪招聘人才,这就让很多读者认为华为的激励机制是“重赏之下必有勇夫”。然而事实并非如此。

华为高薪背后的逻辑是任正非的“获取分享制”,和创业阶段“不让雷锋吃亏”的逻辑完全一致。你首先必须是“雷锋”——贡献者,因为你贡献大,所以给你的回报就高。这里的回报不仅仅是物质回报,还有荣誉奖和成长空间。华为的人均产出高居全球高科技企业的第七位,而中国企业人均产出平均值仅有欧美企业的1/4,这才是华为人可以多拿钱的硬道理。

在华为的激励总包中,人力资本所得和货币资本所得的比例是3∶1,劳动贡献是获取回报的主要方式。未来,这个比例还会继续提高,通过缩小货币资本回报的比重,让那些希望“不劳而获”的“持股人”断掉念想,坚持长期奋斗。

2、期望值管理:设定合理任务目标

大多数企业错误地认为,给钱越多,激励效果就最好,实际上并非如此。薪酬数额的绝对值固然重要,但薪酬绝对值与个人期望值的差距,才是激励是否产生效果的关键。

贪婪,是人的本性之一。欲壑难填是激励机制设计中面临的人性挑战。华为非常重视期望值管理,让员工对自己的薪酬预期在理性的范围之内,由此才会让激励产生应有的效果。

首先,华为坚持设定具有挑战性的目标——不能让目标很容易达成。

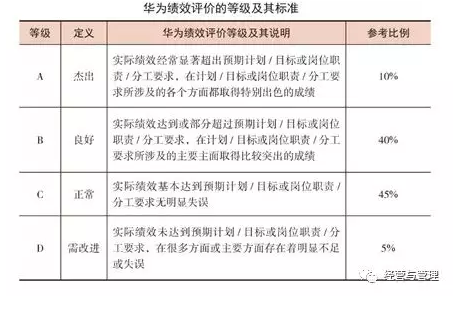

其次,在考核中,华为坚持兑现A占10%、B占40%、C占45%、D占5% 的基本比例。华为有接近一半员工的考核结果是C。

刚开始考核的时候很多人会问,为什么我干的这么好还是C呢?我说C是正常,A是超常。

一方面,得B、得C的员工(占员工总数的85%左右)发现自己没有完成目标;另一方面,却发现自己拿的奖金还挺多。这样一来,员工拿到钱的时候就会产生“负疚感”:

老板对我们太好了,我们干的不咋地,公司还给这么多的钱,惭愧啊!明年必须打起精神好好干。

反观大部分中国企业,目标值定得低不说,考核得A 的比例还很大,由此造成许多员工误认为自己干得很棒,而企业给自己兑现得太少,由此助长了人性中贪婪的一面。这样一来,再多的钱也无法喂饱他们。

总结下来,华为激励模式未必适合所有企业,但它的核心理念和操作方法可以给许多中国企业带来借鉴,有利于企业把“价值创造—价值评价—价值分配”的人力资本增值循环做得更好。

结语

人才在哪儿,资源在哪儿,华为就在哪儿。

很多人说华为是突然崛起,实际上它历经了30年的持续奋斗和磨砺。很多人说华为有洪荒之力,实际上这只是一群普通人的脚踏实地。

来源:经营与管理

本栏目所发表内容、图片注明来源的,版权归原出处所有(无法查证版权的或未注明出处的均来源于网络搜集),转载文章只以信息传播为目的,不代表认同其观点和立场。内容的真实性、准确性和合法性由原作者负责;我们尊重著作权所有人的合法权益,如涉及版权问题,请著作权人告知及时删除。

◎最近关注

- ·【中国企业文化研究会学术部】关于举办 “第八届中国企业文化百人学术论坛”的通知2014-06-25

◎关注与推荐

◎培训与动态

2014年6月22—29日,由中国企业文化研究会主办,中国企业文化研究会学术部承办的全国第二十六期企业文化师国家职业资格认证培训班,在北京辰茂鸿翔酒店圆满结束。来自全国各地企事业单位的50多名企业文化管理人员参加了培训。

◎“第十届中国企业文化

2017年4月26日至28日,由中国企业文化研究会主办、中国企业文化研究会学术部承办、中交第一航务工程局有限公司协办的“第十届中国企业文化百人学术论坛”在天津市举办。来自全国各地的260多位企业代表和专家学者参加了本次论坛。

本次论坛聚焦 “‘一带一路’建设中的企业跨文化管理和文化融合” 主题,深入研究企业在走出去过程中面临的文化差异与文化冲突,研讨中国企业跨文化管理的思路、方法、经验与案例,为我国企业更好地参与“一带一路”建设提供文化建设解决方案。

论坛指出,加快“一带一路”建设是一项造福世界各国人民的伟大事业,广大企业在“一带一路”建设中既担负着重要的历史使命,也面临着重要的全球合作机遇。要大力推动我国企业走出去,大力弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神,深刻认识世界不同文明的共性和差异,自觉加强跨文化管理研究与实践,在尊重差异、包容多样的基础上加强文化交流、融合与互鉴,实现与沿线国家与地区的互利共赢。

论坛认为,“一带一路”建设中,中国海外企业不仅是中国经济组织的代表,也是中国文化“走出去”的重要载体,要通过打造企业品牌不断提升中国企业形象和国家软实力。中国企业在近40年的改革开放中创造了许多新奇迹新经验,培育了中国特色的企业和企业文化,中国经验不仅是中国的,也是世界的,要大力传播中国企业文化,与沿线各国各地区分享中国企业理念、文化建设经验。要深刻总结企业在“‘一带一路’建设中跨文化管理和文化融合工作”的路径和方法,探索和建立跨文化管理、文化融合的途径,努力引领我国企业走出去以先进文化适应全球化发展格局,开拓新道路、打造新模式、再创新辉煌,为“一带一路”建设做出新贡献。

中国企业文化研究会常务副理事长、秘书长孟凡驰教授,中交一航局副总经理何俊峰在开幕式致辞。国务院发展研究中心对外经济研究部部长赵晋平应邀出席会议并讲话。中国社会科学院学部委员、中国区域经济学会会长金碚教授,上海外国语大学国际工商管理学院院长范徵教授,中国企业文化研究会学术部首席专家杜胜熙,中国企业改革与发展研究会副会长、《中国企业报》总编辑李锦等专家分别就“一带一路”建设中我国企业面临的机遇和挑战、跨文化管理与文化融合的方法与路径、驻外企业形象管理与文化传播等议题发表观点。

中交第一航务工程局有限公司党委副书记刘俊华,交通银行股份有限公司党委宣传部部长、企业文化部总经理帅师在开幕式上分享企业实践案例。中国企业文化研究会学术委员会副主任赵春福教授、中国科学院大学管理学院博导徐艳梅教授分别就跨文化管理典型经验报告做深度点评并做学术观点阐述。开幕式由中国企业文化研究会副秘书长、学术部主任王建主持。

本届论坛还邀请了中国中车集团、中国工商银行、北京海纳川汽车部件股份有限公司、中国航空工业南京机电、中国建筑第六工程局有限公司、中车长春轨道客车、中石油渤海钻探、鞍钢集团等多家企业代表分别就“一带一路”建设中集团跨文化管理与文化融合的顶层设计、一带一路建设中驻外企业多元文化团队建设、一带一路建设中驻外企业人本文化建设等专项问题分别进行广泛深入的研讨和交流,为走出去的企业以及即将走出去的企业提供了切实可行的经验和借鉴。