把企业文化刻进员工骨头里,我这样做!

责任、诚信和创新是安多福生存发展的法宝

玩正是我们公司最缺乏的,对于安多福来讲,在企业文化这块还是小学生。今天只能给大家分享的,是安多福作为一家民营企业,这30年在深圳是怎么做的。

安多福的创建,源于上海制片厂1992年拍摄的科教片,它的题目是《看不见的战场》,讲的是人类与细菌、病毒、致病微生物作斗争的历史,这个战场没有硝烟,但是死亡比真正的战争更惨烈。

看完这个科教片,我们热血沸腾,感觉到一种沉甸甸的责任。当时我们有比较好的工作、也有比较好的收入,但都毅然放弃了,投入消毒事业,来做安多福。

1992年,安多福还只是一个刚刚转化成功的科研成果,还没形成商品,如果没有人把这个科研成果转化为商品,不能够让广大民众使用,这个科研成果可能就淹没了。我们几个人就说,我们来干吧。

公司一开始就是带着责任来成立的。成立时我们就说了一句话,我们要为人类的健康而努力工作。当时并没有想到什么企业文化,这只是我们的心愿。现在看来,文化跟企业的运营是一脉相承的,是搅合在一起,不能单列分开的。

我们没有专门去总结提炼企业文化,但这句话“为人类健康而努力工作”是每个安多福人都知道的,是刻在每个老员工骨头里的,新员工一来也会接受这样的洗礼。

责任:重大灾情,安多福都在

大家平时对消毒可能不太重视,但一到发疫情的时候都非常紧张。

1998年公司刚创立不久,大家每个月就几百块钱生活费。那时长江发大洪水,九江段决堤,武警战士都泡在水里用人墙阻挡洪水,他们在水里泡的时间太长,整个身上都烂了。后来深圳红十字会找到我们,跟我们说能不能捐一点安多福产品,我二话不说就捐了几万块钱的药品到前线。结果当时江西红十字会想半路拦截,而我们是指定送到九江的。他们跟我们讲能不能再捐一点。当时我们已经是勒紧裤腰带在捐了,但我们什么都没说,又捐了一点。

2003年非典的时候,北京小康山医院一成立就点名我们进入。除了供应北京,我们还供应深圳、广州,那时候几乎一天24小时都在忙。非典时期,消毒剂一瓶难求,一夜之间冒出很多消毒剂企业,一瓶醋都卖到100多。当时就有人跟我说,郭总,消毒剂供不应求,你们可以随行就市。我们就说,绝对不能发国难财,我们每天忙忙碌碌,非典结束后,不仅没赚钱,还亏了钱,但在发生疫情的时候能为国家尽责,我们心里很舒坦。

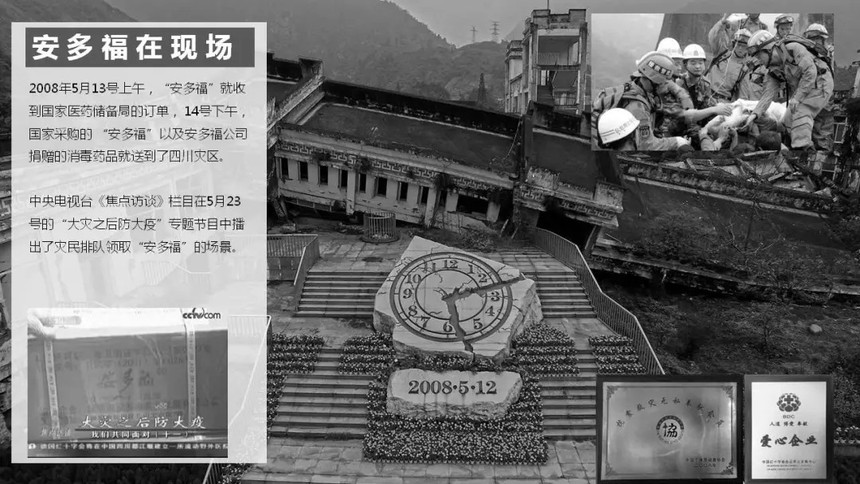

2008年汶川大地震,5月12日晚,我们了解到灾情严重。5月13日,我召集所有员工动员大会,让大家做好加班准备。当天10点多,国家医药储备局就要求我们以最快速度把安多福的产品送到灾区。14号凌晨4点我们就将赶出来的几千箱产品装车,送到机场。16号中央电视台焦点访谈节目采访灾区时,广场那些灾民排队领取的都是安多福。

天津大爆炸,我们第一时间送产品到天津武警总院。这个就不多说了。

创新:源于“吃鸡能够治感冒”的灵感

一个公司想要发展,必须不断创新。我们公司虽小,但创新能力还是很强的。我们一直都在不断发展新品。过去我们只是针对医院,后来我们发现我们还应该针对广大的民众、广大的家庭。所以,我们开发了很多家庭用品。

万金水是安多福独家研发的产品,这个是用于动物的。有人问我,你不是搞人药的吗,怎么去做兽药?这源于有次饭局,有朋友感冒了,然后另一个朋友就说,回去叫你老婆杀只鸡给你吃就好了。我成天在医院行走,从来没听说吃鸡可以治感冒。我就问了句,吃鸡可以治感冒?他们哄堂大笑,说开个玩笑,鸡身上的抗生素足够他治病。

因为常年在医院行走,我对医院里面开大处方滥用抗生素是非常清楚的,但我没想到养殖业也会滥用药,这很可怕。

回到公司后,就跟公司几个主要领导说要在养殖这一块研发一个替代抗生素的产品。大家也都同意了。这款产品,从2003年一直到2015年获得批准,前后13个春秋。现在做市场推广已经做了两年了,当然要做很多很多的工作,现在已经覆盖全国24个省区,重点养殖区我们都覆盖了。

结语:不忘初心,做成真正的民族品牌

安多福不是超级大公司,我们能生存下来、能发展起来,主要靠的就是我们想为社会做点事的责任心,这也是我们创立安多福的初衷。不忘初心,牢记使命,我们在很艰难、很曲折的前行。现在我们得到了很多人的支持和认可,步子要比过去稍微快一点,但是我们还是不敢掉以轻心。我们的创新永远不会停,希望能够做成真正的民族品牌。

作者原创: 郭秀玲

来源: 企业文化评论

【免责声明】部分内容和信息来源于互联网,仅供本公众号相关作者人员相互学习交流之用。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理员。我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。感谢您的关注!

◎最近关注

- ·【中国企业文化研究会学术部】关于举办 “第八届中国企业文化百人学术论坛”的通知2014-06-25

◎关注与推荐

◎培训与动态

2014年6月22—29日,由中国企业文化研究会主办,中国企业文化研究会学术部承办的全国第二十六期企业文化师国家职业资格认证培训班,在北京辰茂鸿翔酒店圆满结束。来自全国各地企事业单位的50多名企业文化管理人员参加了培训。

◎“第十届中国企业文化

2017年4月26日至28日,由中国企业文化研究会主办、中国企业文化研究会学术部承办、中交第一航务工程局有限公司协办的“第十届中国企业文化百人学术论坛”在天津市举办。来自全国各地的260多位企业代表和专家学者参加了本次论坛。

本次论坛聚焦 “‘一带一路’建设中的企业跨文化管理和文化融合” 主题,深入研究企业在走出去过程中面临的文化差异与文化冲突,研讨中国企业跨文化管理的思路、方法、经验与案例,为我国企业更好地参与“一带一路”建设提供文化建设解决方案。

论坛指出,加快“一带一路”建设是一项造福世界各国人民的伟大事业,广大企业在“一带一路”建设中既担负着重要的历史使命,也面临着重要的全球合作机遇。要大力推动我国企业走出去,大力弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神,深刻认识世界不同文明的共性和差异,自觉加强跨文化管理研究与实践,在尊重差异、包容多样的基础上加强文化交流、融合与互鉴,实现与沿线国家与地区的互利共赢。

论坛认为,“一带一路”建设中,中国海外企业不仅是中国经济组织的代表,也是中国文化“走出去”的重要载体,要通过打造企业品牌不断提升中国企业形象和国家软实力。中国企业在近40年的改革开放中创造了许多新奇迹新经验,培育了中国特色的企业和企业文化,中国经验不仅是中国的,也是世界的,要大力传播中国企业文化,与沿线各国各地区分享中国企业理念、文化建设经验。要深刻总结企业在“‘一带一路’建设中跨文化管理和文化融合工作”的路径和方法,探索和建立跨文化管理、文化融合的途径,努力引领我国企业走出去以先进文化适应全球化发展格局,开拓新道路、打造新模式、再创新辉煌,为“一带一路”建设做出新贡献。

中国企业文化研究会常务副理事长、秘书长孟凡驰教授,中交一航局副总经理何俊峰在开幕式致辞。国务院发展研究中心对外经济研究部部长赵晋平应邀出席会议并讲话。中国社会科学院学部委员、中国区域经济学会会长金碚教授,上海外国语大学国际工商管理学院院长范徵教授,中国企业文化研究会学术部首席专家杜胜熙,中国企业改革与发展研究会副会长、《中国企业报》总编辑李锦等专家分别就“一带一路”建设中我国企业面临的机遇和挑战、跨文化管理与文化融合的方法与路径、驻外企业形象管理与文化传播等议题发表观点。

中交第一航务工程局有限公司党委副书记刘俊华,交通银行股份有限公司党委宣传部部长、企业文化部总经理帅师在开幕式上分享企业实践案例。中国企业文化研究会学术委员会副主任赵春福教授、中国科学院大学管理学院博导徐艳梅教授分别就跨文化管理典型经验报告做深度点评并做学术观点阐述。开幕式由中国企业文化研究会副秘书长、学术部主任王建主持。

本届论坛还邀请了中国中车集团、中国工商银行、北京海纳川汽车部件股份有限公司、中国航空工业南京机电、中国建筑第六工程局有限公司、中车长春轨道客车、中石油渤海钻探、鞍钢集团等多家企业代表分别就“一带一路”建设中集团跨文化管理与文化融合的顶层设计、一带一路建设中驻外企业多元文化团队建设、一带一路建设中驻外企业人本文化建设等专项问题分别进行广泛深入的研讨和交流,为走出去的企业以及即将走出去的企业提供了切实可行的经验和借鉴。